コレスポンデンス

| 細胞内Ca2+測定法の有用性と問題点(1) 115巻、361ページ 116巻、53ページ、101ページへのディベート |

東京大学・院・農学生命科学研 唐木英明 |

|

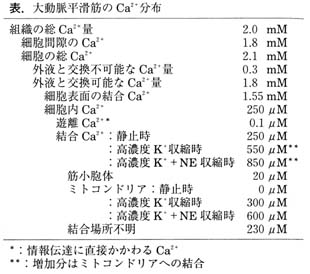

細胞内Ca2+量の測定法と問題点を論ずるためには、Ca2+ が細胞のどの場所にあるのか、それをどのように測るのか、 そして、これまでに何が明らかにされ、何ができていないの かを明らかにする必要がある。この点を振り返ってみよう。 組織の総Ca2+量は、組織を灰化して原子吸光分光光度 計で測定する方法が一般的である。平滑筋を例にとると、 1。8mMのCa2+を含む栄養液中での総Ca2+量は約2。0mM である。組織は細胞と細胞間隙から成るが、14Cソルビト ール法により測定すると細胞間隙が約40%になる。細胞 間隙のCa2+量がどのくらいかは良く分かっていないが、 栄養液と同じ濃度(1。8mM)であると仮定すると、組織 の約60%を占める細胞は約2。1mMのCa2+を含むことに なる。総Ca2+量は、組織の45Ca2+取り込み量からも測定で きる。この方法で測定すると、消化管平滑筋では約2。0mM、 大動脈では約1。8mMであり、大部分のCa2+が短時間(15 分程度)で外液Ca2+と交換するが、大動脈では一部(0。3 mM程度)のCa2+は外液45Ca2+と交換しない結合型である ことがわかる(1)。 このような多量のCa2+が細胞のどこにあるのかを知る ためには、La3+を使うと良い。La3+は細胞外のCa2+と置 き換わるが、細胞内にはほとんど入らない。このような

La3+の作用を明らかにしたのはG。B。 Weissであるが、こ れを利用して細胞外のCa2+を除去する方法を開発し、一 躍有名になったのがC。VanBreemenである。彼の方法

を著者とWeissが改良した方法は、まず45Ca2+を含む栄養 液に組織を浸し、45Ca2+を十分に取り込ませる。次に45Ca2+ を含まず、La3+を含む低温の液で組織を洗うと、細胞間隙

と細胞表面の45Ca2+はLa3+と置き換わる。しかし、低温下 ではCa2+の流出はほとんど止まるので、細胞内Ca2+はそ のまま残るのである。この低温La3+法により測定した大

動脈平滑筋細胞内Ca2+は約250μMである。細胞の交換 可能なCa2+量が約1。8mMなので、差し引き約1。55mM のCa2+が細胞表面に結合していることになる(1)。それに

しても、スキントファイバーでの実験において、μM以下 の濃度のCa2+があれば最大収縮が発生する事実と比較す ると、細胞内Ca2+濃度が250μMというのは高すぎる。

従って、そのほとんどが細胞内のタンパク質などに結合し たものであろう。 低温La3+法で測定した細胞内Ca2+量の不思議な点は、 大動脈の高濃度K収縮時にはCa2+量が約550μMへと 300μMも増加するのに、ノルエピネフリン、ヒスタミン などの作動薬による収縮時には全く増加せず、逆に20μM 程度減少することである。しかし、高濃度K+存在下に作 動薬を投与すると、収縮高はわずかに増加するだけである が、Ca2+量は高濃度K+単独のときに比べてさらに300μM 増加、すなわち倍増する。この謎を解いたのは、次のよう な実験である。細胞内Ca2+が結合する場所としては、ミ トコンドリアと筋小胞体が考えられる。そこで、KCNや 無酸素状態を使ってミトコンドリアの機能を抑制したとこ ろ、静止時の細胞内Ca2+量はほとんど変らなかった。ミ トコンドリア抑制は高濃度Kによる収縮にも影響しなか ったが、Ca2+量の大幅な増加は完全に抑制された。従っ て、高濃度K収縮時には収縮タンパク質にCa2+が供給さ れる経路とともに、ミトコンドリアに多量(約600μM) のCa2+蓄積を起こす経路もあることがわかった。一方、 作動薬によるCa2+量の20μMの減少は筋小胞体からの Ca2+放出のためとも考えられる(1)。従って、静止時の細 胞内Ca2+約250μMのうち約20μMが筋小胞体にあるが、 大部分のCa2+は筋小胞体とミトコンドリア以外の場所に あることになる(表参照)。 このように、静止時においても平滑筋細胞にCa2+が流 入し、その大部分が細胞内に結合し、そして再び遊離して 細胞から排出される、という激しい動きがある。そして、

その量は数分間で100μM以上という大きさであり、ここ に作動薬を投与して収縮を発生させても、収縮に関与する Ca2+流入の増加がノイズのなかに消されるほどである。

このように多量のCa2+が何のために動き、どこに結合す るのであろうか? 【文献】(1) 唐木英明:日薬理誌 77, 1-8 (1981) |

|

| これは日薬理誌116巻3号より転載したものです。 | |

コレスポンデンスメニューへ戻る